仕事や外出から帰ってきたとき、玄関に脱ぎ散らかされた靴、テーブルの上に置かれたバッグや財布、ソファに放置された上着など、帰宅後すぐに部屋が散らかってしまうことはありませんか?

「片付けよう」と思っていても、疲れていると後回しにしてしまい、そのまま放置すると散らかりが積み重なり、片付けるのが面倒になってしまいます。

しかし、たった5秒のルールを取り入れるだけで、帰宅後の散らかりを防ぎ、スッキリとした空間を維持できるようになります。本記事では、帰宅後の散らかりを防ぐための簡単なルールを紹介し、誰でもすぐに実践できる方法を詳しく解説していきます。

1. 帰宅したら「置く場所」を決めるだけ

部屋が散らかる最大の原因は、「物の定位置が決まっていないこと」です。帰宅して何気なくバッグや鍵を適当に置いてしまうと、気づいたときにはテーブルの上や床が散らかってしまいます。

そのため、まずは「物の定位置を決める」ことが重要です。あらかじめ収納の場所を決め、帰宅したらすぐにそこへ置く習慣をつけることで、無意識のうちに部屋が整理整頓されるようになります。

玄関にトレーを設置してカギ・財布はここ!

鍵や財布は、小さなアイテムですが、失くしやすく、適当に置いてしまうとすぐに散らかる原因になります。そこで、玄関にトレーを設置し、帰宅後すぐにそこへ置く習慣をつけると、探し物をする手間も省けます。

例えば、木製のシンプルなトレーを玄関の靴箱の上や棚の上に設置すると、インテリアの邪魔をせずに使いやすくなります。また、複数の家族がいる場合は、それぞれのトレーを分けて置くことで、誰のものかわかりやすくなり、無駄な混乱を防ぐことができます。

コートやバッグは「定位置フック」に掛ける

帰宅後、ソファや椅子の背もたれに上着やバッグを掛けてしまうと、そのまま放置されてしまいがちです。そこで、「定位置フック」を活用することで、帰宅後すぐに片付ける習慣を作れます。

たとえば、玄関やリビングに壁掛けフックを設置し、帰宅後すぐに上着を掛けることで、散らかることを防ぐことができます。バッグも同様にフックに掛ける場所を決めておけば、床やソファに置かれることなく、スッキリとした状態を保てます。

フックの設置位置は、家族全員が使いやすい高さにするのがポイントです。特にお子さんがいる家庭では、子どもの手が届く位置に低めのフックを設置すると、自分で片付ける習慣をつけることができます。

一時置きボックスを活用して迷子を防ぐ

「とりあえず置いておく場所がない」と感じる場合には、一時置きボックスを活用するのもおすすめです。たとえば、急いで片付ける時間がないときに、一時的に小物をまとめておくためのボックスを玄関やリビングに設置すると、散らかるのを防ぐことができます。

ただし、一時置きボックスを使う際には、「1日1回は中身を整理する」というルールを設けることが重要です。これを怠ると、ただの物置になってしまうため、定期的に整理する習慣をつけるようにしましょう。

2. たった5秒!「ながら片付け」を習慣化

片付けを後回しにしてしまう原因のひとつに、「やろうとは思っているけれど、時間がない」という心理が挙げられます。しかし、「ながら片付け」を習慣化すれば、特別に時間を割かなくても、日々のちょっとした動作のついでに片付けを済ませることができます。

靴を脱いだらそのまま揃える

玄関に靴が散らかっていると、見た目が悪くなるだけでなく、動線が悪くなり、スムーズな移動がしにくくなります。しかし、靴を脱いだらそのまま揃えることを習慣化すれば、玄関を常にスッキリと保つことができます。

ポイントは、「片付ける時間を意識しない」ことです。靴を脱ぐ際に、ついでに揃えるだけなら、ほんの数秒で済みます。この習慣が定着すると、気づいたときには無意識のうちに綺麗な状態を維持できるようになります。

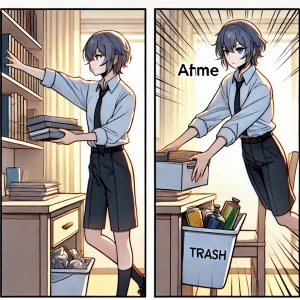

荷物を置いたら即ゴミを処分

買い物から帰宅すると、レシートや包装紙、不要な袋などのゴミが発生しがちです。これらを「あとで捨てよう」と思ってそのままにしてしまうと、テーブルの上がすぐに散らかってしまいます。

そこで、荷物を置いたらすぐにゴミを処分する習慣をつけることが大切です。例えば、ゴミ箱を玄関やリビングの近くに設置しておけば、帰宅後すぐに不要なものを捨てることができます。これを習慣化することで、ゴミがたまるのを防ぎ、常にスッキリとした環境を保つことができます。

上着を脱ぐ流れでハンガーへ

帰宅後、ソファや椅子の背もたれに上着を掛けてしまうと、そのまま放置されることが多くなります。しかし、「脱いだ流れでハンガーへ掛ける」ことを意識すれば、片付けの手間を減らすことができます。

例えば、玄関やリビングの近くにハンガーラックを設置し、帰宅後すぐに上着を掛けられるようにしておくと、自然と片付ける習慣が身につきます。毎回決まった場所に上着を掛けることで、部屋が散らかるのを防ぐことができます。

3. ついでにできる「ながらリセット」法

片付けを特別な作業として捉えるのではなく、日常の行動の一部として組み込むことで、自然とキレイな状態を保つことができます。「ながらリセット」は、別の作業を行いながら簡単に片付けることで、無理なく習慣化できる片付け術です。

手を洗うついでに洗面台をサッと拭く

洗面台は、毎日使う場所だからこそ、少しの汚れでも目立ちやすい場所です。しかし、掃除を後回しにすると、水垢や石けんカスがこびりついてしまい、掃除が大変になります。

そこで、手を洗うついでにサッと拭く習慣をつけましょう。手を洗った後、洗面台の水滴をタオルやペーパーで拭くだけで、清潔な状態を維持できます。毎回の手間は数秒ですが、これを習慣にすることで、洗面台の掃除が格段に楽になります。

冷蔵庫を開けたら賞味期限をチェック

食材が無駄にならないようにするためにも、冷蔵庫を開けた際に賞味期限を確認する癖をつけましょう。特に、奥にある調味料や食品は忘れがちになりやすいため、こまめにチェックすることが重要です。

例えば、料理の準備中や食材を取り出した際に、ついでに賞味期限をチェックして、期限が近いものを前面に移動するなどの工夫をすると、無駄な食品ロスを防ぐことができます。これを習慣化すれば、定期的な冷蔵庫整理の手間も省けます。

使ったものは元の場所へ戻すクセをつける

物が散らかる原因の多くは、「使ったものを元の場所に戻さないこと」にあります。しかし、これを放置してしまうと、気づいたときには部屋全体が散らかってしまい、大がかりな片付けが必要になってしまいます。

そこで、「使ったら戻す」ことを意識しましょう。たとえば、テレビのリモコンやスマホの充電器、筆記用具など、使い終わったらすぐに元の場所へ戻す習慣をつけるだけで、散らかりを防ぐことができます。

このように、「ながらリセット」を取り入れることで、意識せずとも部屋をキレイな状態に保つことができます。

4. 「5秒ルール」で片付けストレスをゼロに

片付けを面倒に感じる最大の原因は、「時間がかかる」という意識です。しかし、実際には一つひとつの片付け作業は数秒で完了するものがほとんどです。「5秒ルール」を取り入れれば、片付けのハードルを一気に下げることができます。

5秒以内で片付けられる仕組みを作る

片付けをスムーズにするためには、「5秒以内でできる仕組み」を作ることがポイントです。たとえば、使用頻度の高いものを手の届きやすい位置に収納することで、出し入れの手間を最小限にできます。

また、収納スペースをカテゴリごとに整理することで、「どこに何があるのかわからない」という状況を防ぐことができます。例えば、文房具はデスクの引き出しの左側、よく使う食器はキッチンの一番手前の棚に置くなど、使用する場所に応じた整理を意識しましょう。

迷ったら「とりあえず戻す」だけでOK

「どこに片付けるべきか迷う」という理由で、物が放置されることがよくあります。しかし、片付けの最優先ルールとして「とりあえず元の場所に戻す」と決めてしまえば、迷う時間を短縮し、散らかりを防ぐことができます。

たとえば、読みかけの本は一時的にテーブルに置くのではなく、本棚に戻す習慣をつけることで、部屋がすぐに散らかるのを防ぐことができます。最初は意識的に行う必要がありますが、繰り返すことで無意識に戻せるようになります。

習慣化すれば意識せずに片付く

「5秒ルール」を繰り返し実践することで、片付けが特別な作業ではなく、日常の一部として定着します。最初は意識しないと難しいかもしれませんが、1週間も続ければ習慣化し、気づいたときには片付けが苦にならなくなります。

片付けのストレスをゼロにするためには、「やろう」と思う前に体を動かすことが重要です。特に、毎日のルーチンとして組み込むことで、気づいたときには自然と片付けができるようになります。

5. 帰宅後の動線を整えて自然に片付く空間へ

片付けが習慣化しやすい環境を作るためには、動線を意識することが重要です。日常的に通るルートを整えることで、自然と片付けができる環境を作り、散らかる原因を未然に防ぐことができます。

玄関→リビング→収納の流れを作る

帰宅後、最初に足を踏み入れるのは玄関です。ここで必要なものを決まった場所に置くことで、その後の片付けがスムーズになります。例えば、

- 鍵・財布は玄関のトレーへ

- 上着やバッグはリビング近くのフックへ

- 郵便物やチラシはすぐに仕分けして不要なものは処分

このような流れを作ることで、帰宅後の片付けが負担にならず、自然と整った空間を維持できます。

「片付ける場所」を決めてルートを最適化

動線を最適化するためには、物の収納場所を帰宅後の動きに合わせて設定することが大切です。たとえば、

- リビングでよく使うものは手の届きやすい場所に収納

- 頻繁に使わないものはクローゼットや棚の上段へ

- 毎日片付ける必要があるものは、すぐにしまえる収納を確保

片付ける場所を決めることで、「どこに置こうか」と迷うことなく、短時間で整理できるようになります。

家族全員で共有して負担を減らす

片付けを一人で抱え込むと負担が大きくなり、継続が難しくなります。そのため、家族全員で「どこに何を置くか」を共有し、片付けのルールを決めておくことが大切です。

例えば、

- 帰宅後すぐに荷物を片付ける習慣を家族で統一

- 子供でもわかるように、収納場所にラベルを貼る

- 週に1回、家族全員で片付ける時間を設ける

このような工夫を取り入れることで、片付けが家族の習慣となり、自然とキレイな状態が維持されます。

まとめ

帰宅後の散らかりを防ぐためには、「置く場所を決める」「ながら片付けを習慣化する」「5秒ルールを導入する」「動線を整える」といった工夫が効果的です。これらを取り入れることで、日々の片付けのストレスを減らし、快適な生活空間を維持することができます。

また、片付けを習慣化することで、日常の小さなストレスを減らし、心地よい生活リズムを作ることができます。特に「ながら片付け」や「5秒ルール」は、手軽に実践できるだけでなく、長期的にみても片付けに対する心理的負担を軽減する効果があります。

家族と協力して片付けルールを共有し、全員が自然に取り組める仕組みを作ることで、家全体が常に整った状態を維持できます。これらの方法を継続して取り入れ、より快適で心地よい住環境を作りましょう。

コメント